一、学院情况

贵州师范学院美术设计类专业创办于2009年,2016年成立设计学院,为贵州省高校首家设计专业院系。2018年学科调整整合为美术与设计学院。

学院设有美术系、设计系、公共艺术系三个教学系,涵盖美术学、数字媒体艺术、产品设计、公共艺术4个本科专业,在校生 1100 余人,并相继建立了校外艺术实践基地30 余个。

学院拥有美术学、产品设计省级一流本科专业建设点。其中,美术学专业通过教育部师范类专业认证,设计学属于校级重点支持学科、A类一流培育学科。

学院搭建有西南民族工艺设计研究中心、美育研究中心、艺术创作研究中心、贵州省中小学名师美术工作站,名师工作室等教学科研平台。

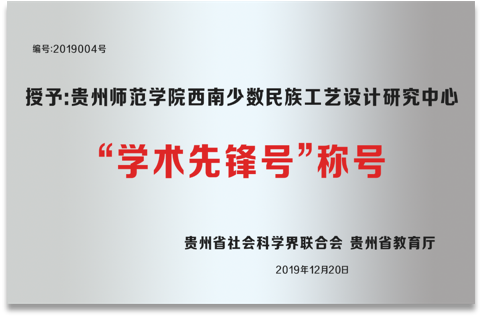

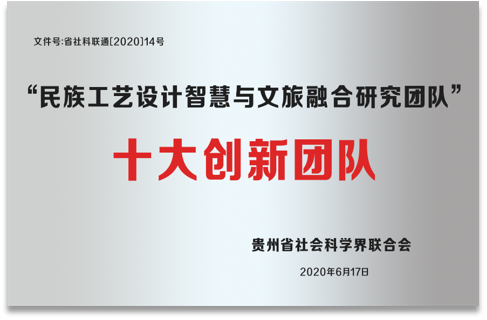

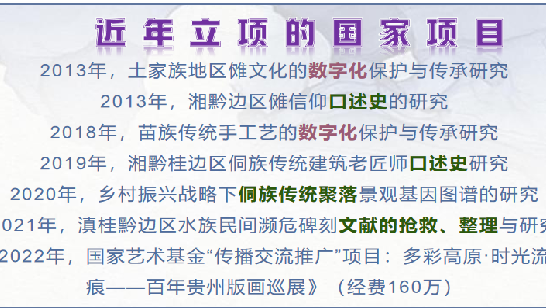

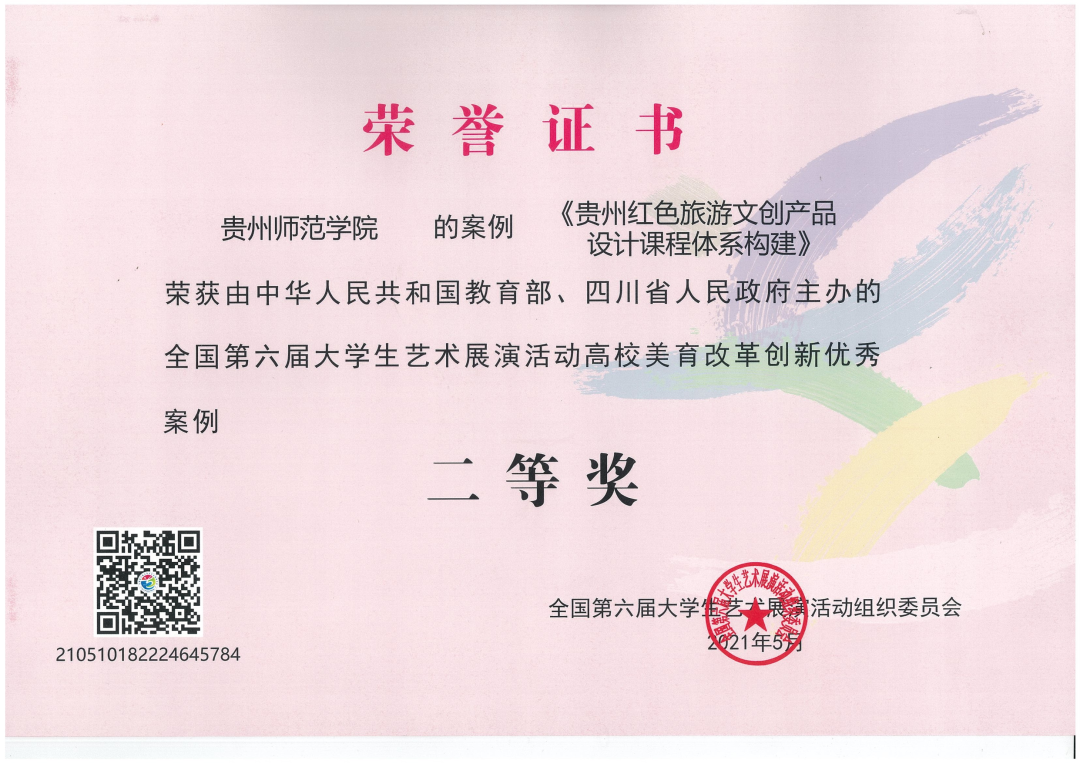

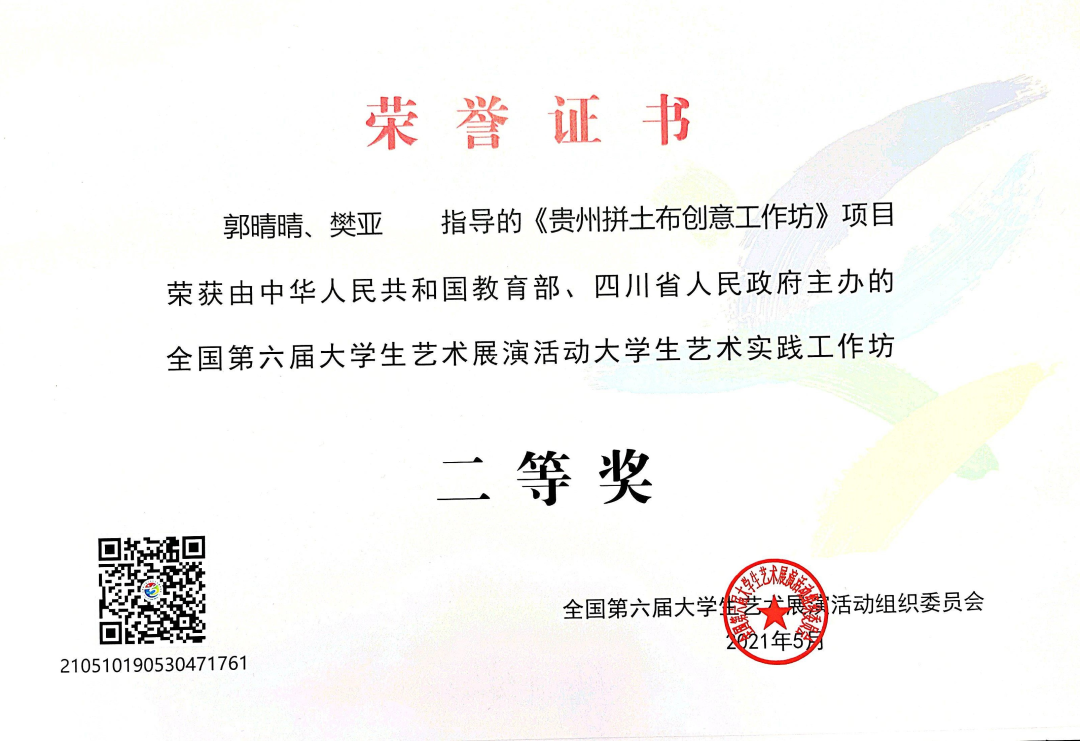

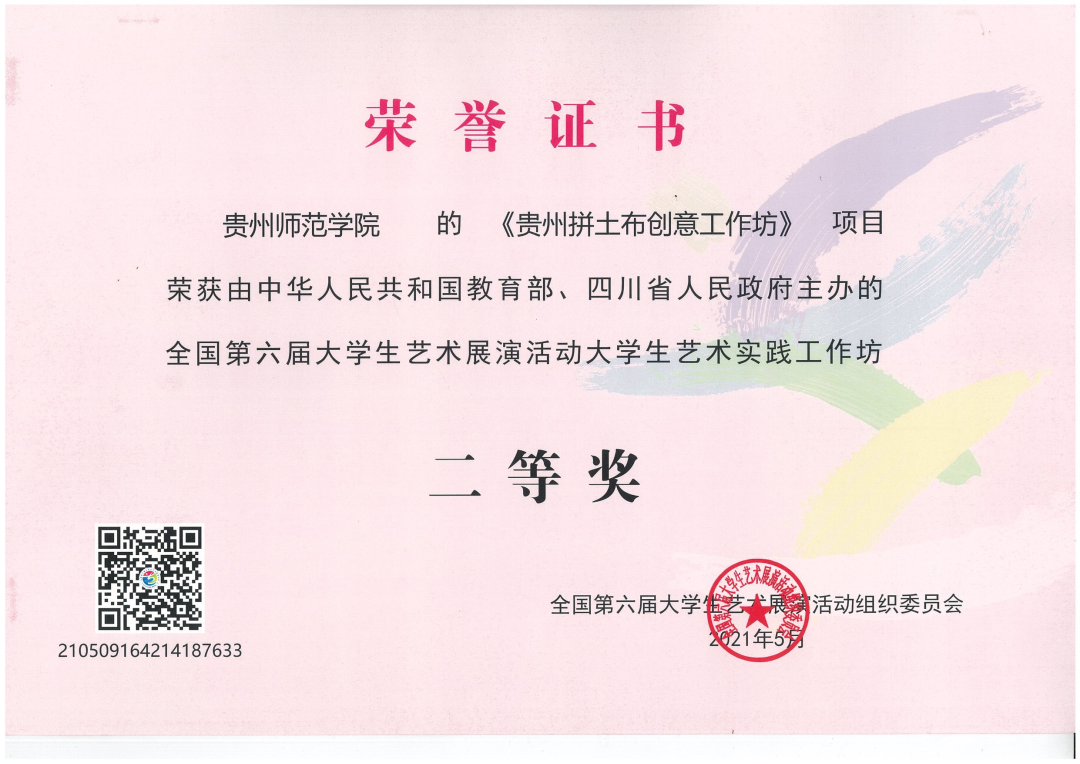

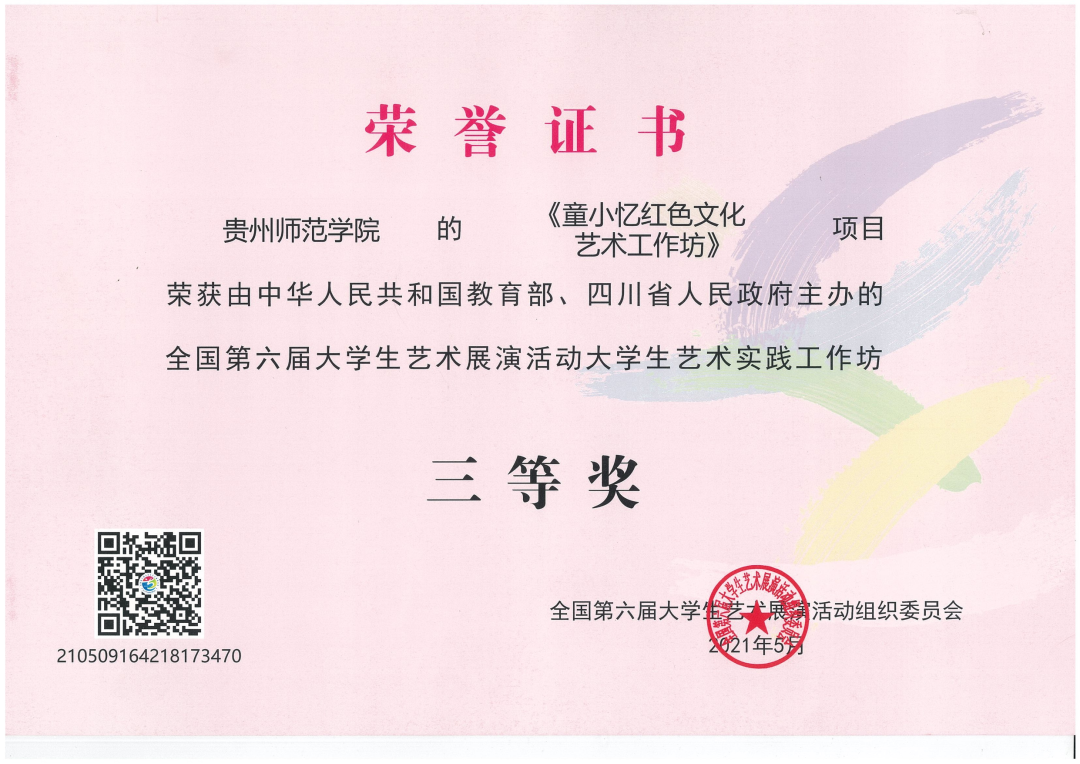

学院获得国家社科基金项目6项,国家艺术基金集体项目1项,教育部项目2项,省级项目11项、厅级项目21项,课题经费达300万元以上。出版专著8部,师生获得国家、省部级各类艺术大赛奖项300余项。学院的科研机构西南民族工艺设计研究中心被评定为贵州省首批“学术先锋号”。学院团队还荣获“贵州省哲学社会科学‘‘十大创新团队”称号。

近年来,围绕“培养什么人?为谁培养人?怎样培养人”的教育根本问题,学院提出了“培养具有人文情怀和创新思想的艺术人才”的办学使命,“人文素养与综合能力兼顾,艺术修养与设计能力并重”的办学理念,“厚基础、强方向、重应用”的培养思路。并将立德树人的根本任务贯穿人才培养全过程。

以立德树人为根本,积极探索构建实践育人新体系,推动专业建设、课程建设、教学改革、教师发展,实现本科教育教学和人才培养质量的提升。始终坚持 特色学科 引导 专业建设 的发展思路,以师资建设为核心,推进人才培养、科学研究与社会服务三大功能协调发展,初步形成了“立德树人、实践育人”的人才培养新模式。

1.围绕“达成度”,提高人才培养成效

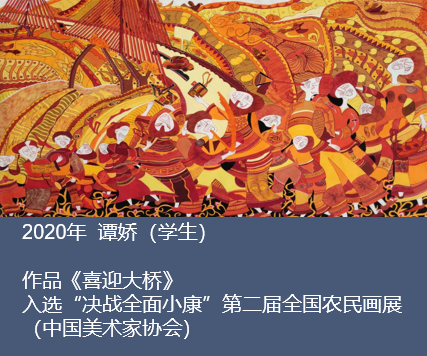

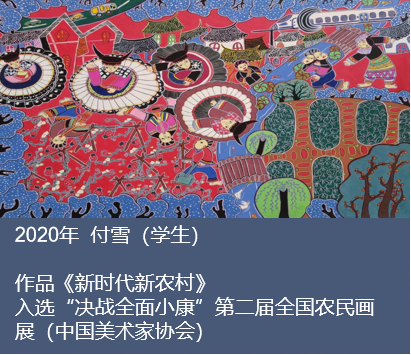

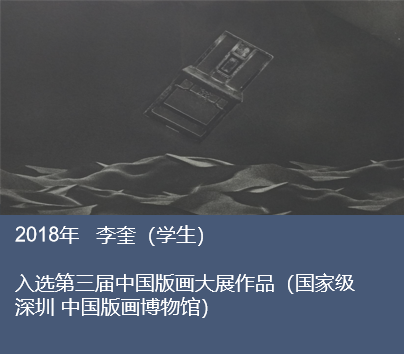

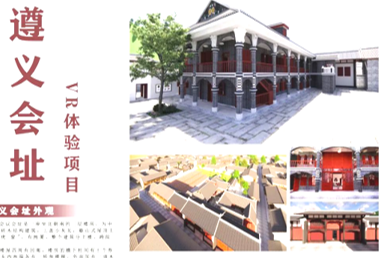

利用数字信息技术复原革命旧址,完成《数字化复原和VR体验革命旧址》项目。将红色文化资源融入教学实践,设计系列作品《抗疫系列海报设计》,美术类作品《红色记忆》《喜迎大桥》《新时代新农村》入选国家级展览。

鼓励和支持教师以科研或创作成果带动专业教学。组织教师参加省级、国家级教学技能比赛活动。为青年教师成长树立标杆,引领示范,有效促进教育教学改革,提升人才培养质量提升。

全国高校美术教育专业教师基本功展示中,教师获得全能二等奖、全能三等奖的好成绩。在全省首届高校艺术教育优质课,学院教师荣获一等奖、二等奖,全省第二届高校艺术教育优质课,2位教师均获一等奖。

2.围绕“适应度”,找准专业发展定位

围绕“师”做文章,做精美术学专业,并通过师范专业认证,还获得省级一流专业。围绕文化旅游产业,做特产品设计,也获得省一流专业。服务乡村振兴、围绕数字文化产业,做强数字媒体艺术、公共艺术2个本科专业。

各专业制定了较为明确的培养目标、毕业要求,课程体系对毕业要求的支撑趋于合理。强化实践教学,按照“厚基础、强方向、重应用”的培养思路,构建科学合理的实践教学体系,着力培养数字艺术设计、红色文创研发、服务乡村振兴的复合型设计人才。

3.围绕“保障度”,坚持育人为本的教育底色

结合学院实际,按照“三支队伍”的建设思路,加强教学型、创作型、学术型师资队伍建设。以学生就业为导向,以服务地方经济为宗旨,开展师资队伍的建设,已初见成效。

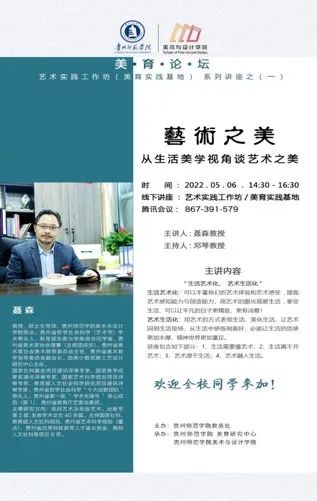

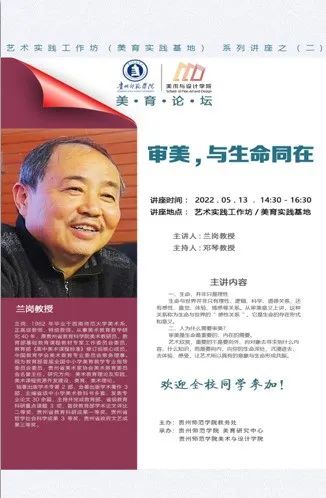

围绕“2坊1馆1基地(艺术工作坊,民间工艺传习坊、印山美术馆、美育实践基地)”等空间场所,培养学生的审美修养和艺术情怀。

以“美育实践基地”为载体,落实“五育”并举教育实践。开展美育论坛,艺术实践体验活动,将美育课程与美育实践相结合,构建多学科融合的学校美育工作体系。

近三年来,学院举办各类美育实践活动30余次,服务学校师生1000余人,有效的推动了学校美育工作的开展。

围绕有效度构建教学质量保障体系

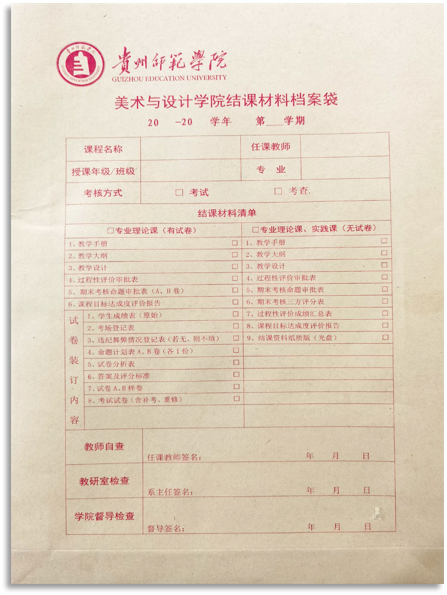

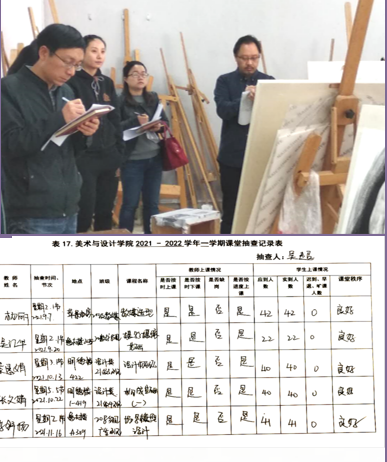

自2020年以来,我们就要求每门课程的结课材料都严格按照规范,并在每学期末必须完成归档。加强过程管理,规范了课堂教学秩序。

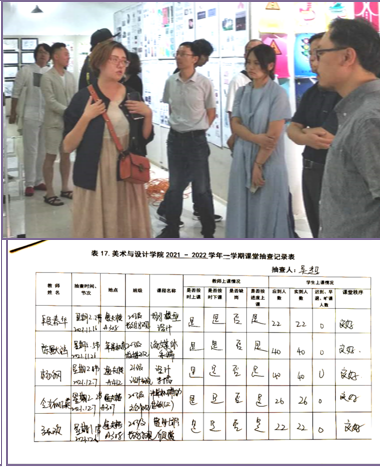

建立学院领导、系主任、教学督导共同参与的教学质量保障体系,开展经常性的领导、系主任听课、各系教学工作研讨、每月定期进行的督导听课、检查等活动。针对教学工作中存在的问题,及时整改,不断提高教学效果和质量,建立健全教学质量持续改进的机制。

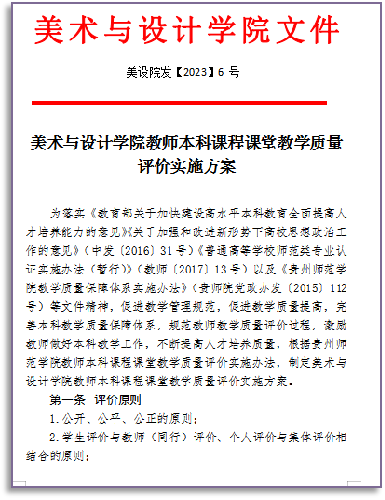

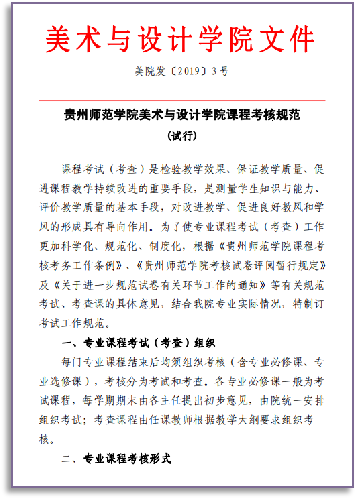

制定了《课程考核规范》《教学质量评价办法》《教师课堂行为规范》等,建立的质量评价--反馈--持续改进机制,确保课堂教学规范运行。

5.围绕“满意度”,探索科学有效的评价机制

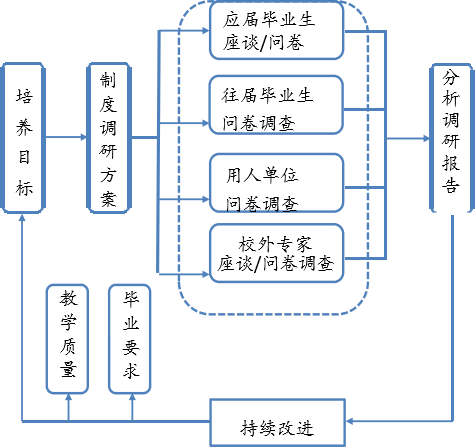

建立以应届生和往届生为主体的毕业生反馈机制,以及以用人单位为主体的社会评价机制。通过定期(每两年为一周期)问卷调查和座谈会等形式,了解各专业应届生、往届生和用人单位对培养目标达成情况的评价,并获取用人单位对毕业生知识体系、综合能力等方面培养与改进的建议。

建立完善的毕业生跟踪反馈机制,由学院分管学生工作副书记、辅导员、学业导师、系主任共同负责,持续对毕业生进行数据跟踪。通过对毕业生职业发展跟踪调查分析、毕业生就业质量调查分析,掌握他们的工作、发展状况,倾听他们的工作体会,从而分析教学中的问题,改进教学工作。

实施产教结合,协同育人的创新人才培养模式,激励师生树立“服务地方产业,助力乡村振兴”的理念,探索适应社会经济发展需要的应用型人才培养之路。

学院主动对接社会行业,发挥专业优势,协同创新,组织社会设计,形成了一批鲜明的服务地方应用实践的教学设计成果。

图文来源/美术与设计学院 审核:聂森